本記事にはプロモーションが含まれている場合があります

こんにちは、バレエスタイル(@ballet_style_jp)です。

今回は、軽やかで揺れるような動きが特徴の「バロテ」を紹介していきます。

センターレッスンでバロテが出てきたとき、しっかり動けていますか?

「脚の動きがよく分からなくて、なんとなくになってる」

「おもーく、沈みそうなバロテになってしまう」

こんな方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、バロテの種類や動き方、練習方法などを調査!

バロテ上達の助けになりそうな動画も載せていますので、ぜひ練習の参考にしてみてくださいね。

調べていくと、メソッド*1の違いなど興味深いことがありましたよ!

*1メソッド

「流派」を意味することば。

同じパ(動き)でも、脚の出し方や角度などが微妙に異なることがあります。

バレエの動き【バロテ】とは

バロテは “前後に揺れる” という意味で、からだが軽く前後に揺れるような動きをします。

かなりのジャンプ力・強靭さが求められるため、難易度の高いパだといえます。

バロテは、連続しておこなったりほかのパと組み合わせて行うこともあります。

バロテの種類・メソッドの違い

バロテは、メソッド=流派によってやり方に違いがあるようです。

どちらが正しい、間違いというわけではなく、スタイルの違いです。

1.【バロテ】ひざを伸ばして跳ぶやり方

まず1つは、跳び上がった時にひざを伸ばすやり方。

基本のスタイルとして、まずは「ひざを伸ばすバロテ」を覚えましょう。

「ひざを曲げて跳ぶやり方」よりも、比較的かんたんなやり方です。

動画で確認!

バロテが出てくるバレエ作品で有名なのが、「ジゼル」第1幕の冒頭。

ディアナ・ヴィシニョーワとヴラジーミル・マラーホフの「ジゼル」でのバロテを見てみます!

出した脚を、そのまま膝を伸ばした状態で引き寄せて跳んでいるのが分かりますか?

2.【バロテ】ひざを曲げて跳ぶやり方

もうひとつは、跳び上がった時に両ひざを曲げるやり方です。

空中で両ひざを曲げるポジションができないと、軽やかさに欠け、揺れるような動きにつながりません。

ジャンプ力が求められる、難易度が高いバロテです。

このスタイルは、「スタンリー・ウィリアムズ メソッド」や「チェケッティ」と呼ぶことがあるようです。

スタンリー・ウィリアムズ(1925-1997)

主にスクールオブアメリカンバレエ(SAB)で指導をしていた、世界的に有名なバレエ教師。

エンリコ・チェケッティ(1850-1928)

「チェケッティ・メソッド」と呼ばれるダンサーの養成システムを開発した、イタリアのバレエ教師。

動画で確認!

両ひざを軽く曲げてジャンプしているのがよく分かります!

バロテのやり方(The Stanley Williams Method)

今回は、跳び上がった時に両ひざを曲げるやり方(スタンリー・ウィリアムズ メソッド)を詳しくご紹介します。

5番ポジションのドゥミ・プリエをする

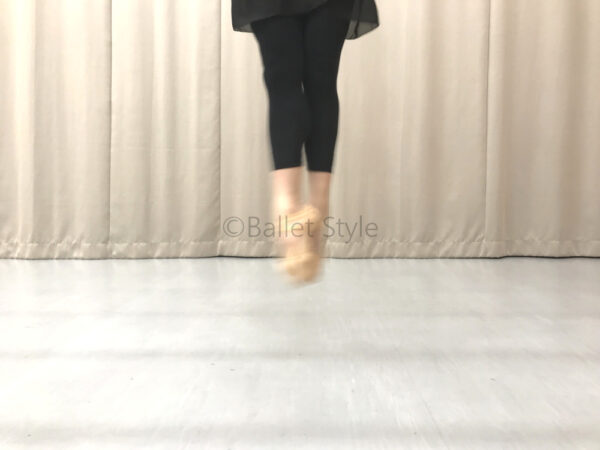

両脚で踏みきって跳び上がり、5番ポジションのまま空中で両ひざを曲げて足首を重ねる

右脚を前に伸ばしながら、左脚ドゥミ・プリエで着地する

前脚をひざを曲げながらジャンプして、両ひざを曲げ、前脚と後ろ脚を重ねる ※STEP2のかたち

左脚を後ろに伸ばしながら、右脚ドゥミ・プリエで着地する

続ける場合はまた跳び上がり、脚を前→後ろ→前→後ろ・・・と繰り返します。

「ジゼル」のバロテを確認

「ジゼル」第1幕の冒頭で、スタンリー・ウィリアムズ メソッドのバロテをしている動画を紹介します。

キューバ国立バレエ団の「ジゼル」です。

両ひざを曲げて跳んでいるのがわかります!

同じパでも、メソッドの違いで微妙に異なる部分があるのは面白いですよね。

バロテの練習方法

バロテは軽やかで優雅な見た目と違って、かなりのジャンプ力が求められるハードなパです。

そんなバロテの上達には、順を追って練習する方法がおすすめ。

いきなりセンターで動かず、まずはバーを持ちジャンプをせずに脚を前後に入れ替える練習からスタートしましょう。

バーを持って脚を入れ替える練習をする

センターで小さなジャンプの練習をする

初めは小さなジャンプからスタートし、徐々に高いジャンプを目指していきましょう。

バロテは、高く跳ぶのに必要な強靭さが求められます。

日ごろのトレーニングやレッスンを通して、背中上部を強く保つ意識を持つようにしましょう。

バレエの動き【バロテ】まとめ

バロテは、軽やかで揺れるような動きが特徴のジャンプのパです。

かなりのジャンプ力・強靭さが求められるため、難易度の高い動きといえます。

メソッド(流派)によってやり方に違いがあることを頭に入れて、レッスンに取組んでみてくださいね。

2つのバロテを知っておこう

![Ballet Style[バレエ スタイル]](https://otonaballet.com/wp-content/uploads/2018/09/toplogo.png)